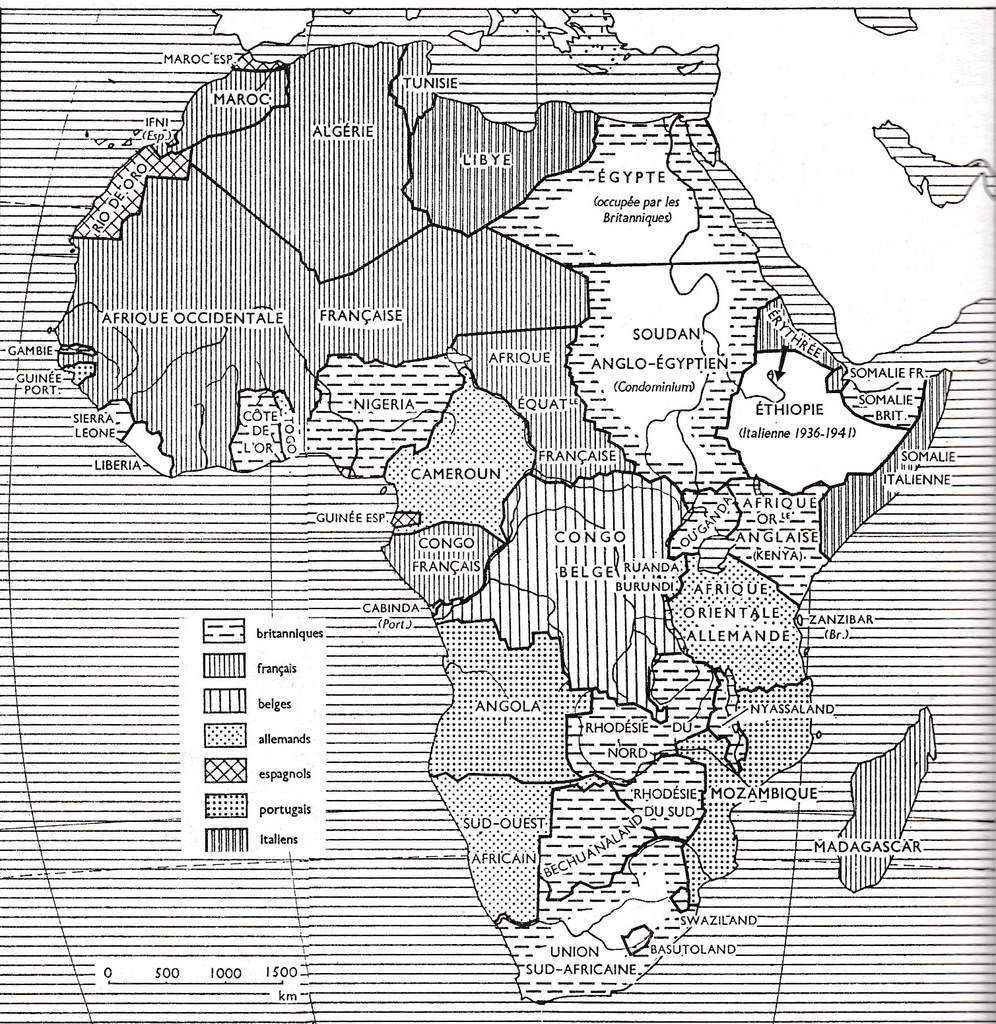

L’Afrique partagée (1885)

L’IMMIGRATION AFRICAINE EN FRANCE : MUTATION DU VOCABULAIRE ET DU REGARD (3)

Les victimes collatérales de la « marée noire »

(Note : « marée noire » : vague importante de migrants en provenance d’Afrique noire)

La marée noire, facteur de « désintégration » massive ?

Ceux d’avant et ceux d’après

La marée noire apparaît comme un melting-pot puissant, implacable, qui broie, nivelle individualités et conditions (conditions sociales, conditions de vie) des Africains installés de longue date en France (qui y ont fait leur vie en parfaite harmonie avec les autochtones), et arrivants fraîchement débarqués des navires de fortune. Tous sont désormais des chats gris, du moins dans le regard de nombre de Français.

Aucun discernement entre l’ancien et le nouveau, le connu et l’inconnu, y compris entre le bon grain et l’ivraie. Un chat gris est un chat gris. C’est si commode, parce que si reposant pour l’esprit.

La marée noire a donc cette faculté exceptionnelle d’agir sur le jugement et la mémoire de nombre d’autochtones, de dissoudre ainsi des amitiés anciennes, parfois vieilles de 10, 20 ans ou davantage.

Les lendemains et surlendemains de fortes « marées noires » sont propices à l’observation de ces mutations dans les relations entre vieux amis. La distance apparaît aussitôt dans le regard et les attitudes.

De vieux collègues avec lesquels on a communié, il y a peu, dans la passion du métier, ne vous reconnaissent plus. Si quelques téméraires souhaitent malgré tout conserver les liens anciens avec leur ami, devenu « chat gris », quelques précautions élémentaires s’imposent désormais afin d’éviter les regards indiscrets ou malveillants. Plusieurs choix s’offrent, parmi lesquels le téléphone (de préférence les SMS), car, en ces temps nouveaux, il ne sied pas de s’afficher avec un « migrant ». Il faut un minimum de discrétion. Les soirées animées autour du verre de l’amitié appartiennent désormais au passé.

Cette froideur des relations anciennes est aussi constatée chez son kiné ou son coiffeur habituel. Ils ont dorénavant le « bonjour » triste, le regard éteint. Ce qui n’incite guère à l’échange confiant et convivial d’antan. L’heure est désormais au masque, à la retenue contrainte de toute manifestation de franche cordialité, de spontanéité. C’est un peu triste, mais que faire ?

Et pourtant, que de choses à dire !

Que de chose à partager ?

Comment intégrer, comment insérer ceux qui viennent d’ailleurs et qui ont choisi la France ?

Intégrer ou insérer ceux qui souhaitent vivre en France avec les Français apparaît non seulement comme une nécessité, mais surtout comme une obligation absolue, qui exige une disponibilité d’esprit et de cœur de ceux qui reçoivent. 0n n’intègre pas, le regard fermé, la tête baissée.

La première obligation, c’est l’apprentissage de la langue. Le migrant doit se plier à cette discipline qui ne doit rien avoir de facultatif.

L’apprentissage de la langue doit être accompagné d’une forte incitation à la parler en public, dans les lieux de contact avec les autochtones, transports en commun, spectacles… C’est la condition pour connaître le pays, ses habitants, son histoire, ses us et coutumes. C’est aussi le meilleur moyen de se faire connaître et se faire comprendre. Cet apprentissage doit comporter un volet important concernant les règles de civilité, de bienséance en usage dans le pays d’accueil.

Un problème insoluble ?

« L'immigration constitue et constituera de plus en plus pour des peuples entiers une stratégie de survie. Elle est désormais liée à la mondialisation et à ses conséquences et ne peut de ce fait être traitée de façon isolée et indépendante d'autres aspects de ce phénomène. Elle est pour une bonne part liée à l'état du monde. Trois facteurs comptent dorénavant comme sources génératrices de flux migratoires : la persistance de guerres dans certaines régions du globe, le manque de démocratie dans une fraction importante des États du monde, enfin le décalage grandissant de niveau économique entre Nord et Sud. Les pauvres dans ce monde sont de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux ; ils entendent ne pas demeurer éternellement pauvres et miséreux. Que faire ? »

Initier les nouveaux arrivants à la France, à sa culture, à son histoire, c’est une autre condition de l’intégration réussie. Mais avant tout, il faut connaître la France, sa spécificité parmi les autres nations d’Europe et du monde.

Qu’est-ce que la France ?

La France dans le monde ?

« La France n'est ni une simple province du monde, ni un simple quartier du village planétaire. La France, c'est le monde, par la géographie, l'histoire, la culture, par l'impact du génie français sur l'Univers tout entier. La première raison de cet universalisme est sans doute géographique. L'espace national français couvre le monde entier. Cette présence planétaire lui confère le troisième espace maritime mondial ainsi que le bénéfice d'une diversité climatique unique : tous les types de climat, tous les types de flore et de faune. Une telle position l'associe implicitement à la gestion et à la coresponsabilité du monde, liant son sort à celui du reste de la planète. Sa langue est en conséquence l'une des langues internationales après avoir été la première langue de la diplomatie et de la culture pendant plus de trois siècles, jusqu'au traité de Versailles en 1919 ; 180 millions de personnes vivant pour la plupart dans d'anciennes colonies françaises l'utilisent quotidiennement et prioritairement. La Fiance a inventé des formes originales de liens politiques avec des pays d'Afrique et les Etats francophones du monde, matérialisées par les institutions des sommets France-Afrique et la Francophonie. La France maintient en permanence des troupes sur le continent africain (5000 soldats).

Elle possède le quatrième commerce extérieur du globe et occupe la troisième place pour les investissements dans le monde. Elle est en retour le troisième pays d'accueil pour les investissements étrangers. Les entreprises françaises détiennent une participation dans plus de 16 000 entreprises dans le monde ; ces filiales emploient 2 550 000 salariés. Un Français sur quatre est concerné par les activités de la France avec l'étranger. Cette diversité française unique en Europe et dans le monde fait de la France le pays le plus visité au monde avec en moyenne 70 millions de touristes par an, loin devant les Etats-Unis.

La deuxième raison qui identifie la France au monde est historique au sens large, au-delà de l'histoire de la colonisation ; elle est aussi culturelle et scientifique. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement la France des autres nations d'Europe et du monde ? Les valeurs fondatrices de la société française et de la République mettent en avant ce qui unit les hommes et les élève vers plus d'humanité. »

La France et ses valeurs fondamentales : liberté, égalité, fraternité, laïcité

Dans cette initiation de l’étranger, quel que soit son pays d’origine, quelle que soit sa culture initiale d’appartenance (dont il n’est nullement obligé de se défaire, mais, qui ne doit en aucune manière s’opposer à la connaissance ou l’acquisition, surtout au respect de celle du pays d’accueil), l’étude systématique et approfondie des valeurs de la République est primordiale.

La France fait partie des principales puissances colonisatrices du 19e siècle Elle a possédé un empire colonial important en Afrique et ailleurs sur la planète. Cette extension sur le monde fait partie de son histoire.

Grandeur et servitude

« La France a toujours su ouvrir la voie et guider. Cette colonisation qui n'a pas tenu toutes ses promesses, ses plaies mal cicatrisées ne doivent pas faire douter des capacités de la France. Elle a les ressources pour régénérer le monde. Un pays doit s'ouvrir ou se fermer. Le destin de la France, c'est l'ouverture. Son passé d'héritière des Lumières ainsi que de 1789, celui de promoteur de la démocratie universelle, l'autorise à initier et conduire à l'aube de ce troisième millénaire la nouvelle croisade pour la paix des hommes sur une planète assainie. La France doit œuvrer à l'avènement d'une nouvelle conscience citoyenne planétaire qui pourrait s'inscrire autour de trois axes fondamentaux :

-Démocratiser la vie internationale.

-Humaniser la mondialisation.

-Protéger et sauvegarder la qualité de l'environnement.

Si l'histoire lui fournit la légitimité d'une telle mission, la géographie lui en trace la voie. Carrefour de l'Europe et du Monde par sa présence sur tous les continents grâce à ses possessions d'outre-mer et sa langue, la France est de droit qualifiée pour parler le langage de l'universel. C'est sa grandeur et sa servitude. Elle ne peut s'y dérober. Les étrangers sur son sol, ressortissants de toutes les régions de la planète qui sont en situation irrégulière et qui choisissent de se mettre en travers des lois de la République ou qui manifestent la volonté évidente de nuire à la paix du pays et à la tranquillité des Français doivent être priés d'aller ailleurs. Mais la fermeture des frontières ne doit en aucun cas déboucher sur la fermeture des esprits et des cœurs dont la xénophobie, le racisme et le réflexe anti-l'autre sont une des manifestations car la France, c'est la France. L'Allemagne peut fermer ses frontières et s'en trouver fort bien, peut-être. L'Espagne ou le Danemark peuvent fermer leurs frontières et s'estimer heureux, sans doute... La France, en fermant ses frontières enferme sa civilisation, arrête son rayonnement et trahit son destin. L'immense capital d'amour, de respect et de confiance innée dont elle jouit à l'étranger et presque partout dans le monde doit être préservé quelle que soit par ailleurs la difficulté des temps et de la tâche. »

(Voir Tidiane Diakité, France que fais-tu de ta République ?, L’Harmattan, Paris, 2004)

La France n’est elle-même que quand elle parle le langage de l’Universel. Ses valeurs sont sa meilleure arme et son meilleur bouclier.